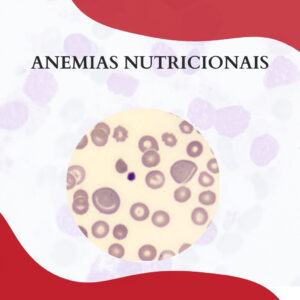

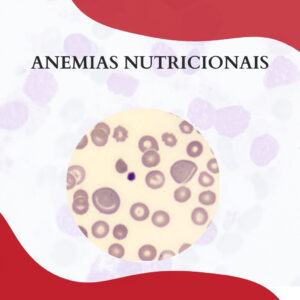

ANEMIAS POR DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL

Leitura: 5 min

Anemia é a diminuição ou disfunção da hemoglobina (Hb) por unidade de volume de sangue, sendo importante lembrar que as anemias variam de acordo com a idade e gênero. A anemia não deve ser vista […]

Leitura: 5 min

Anemia é a diminuição ou disfunção da hemoglobina (Hb) por unidade de volume de sangue, sendo importante lembrar que as anemias variam de acordo com a idade e gênero. A anemia não deve ser vista […]

Leitura: 4 min

A leucemia de células pilosas (LCP) é um distúrbio das células B maduras do sistema linfoide, caracterizado por prolongações citoplasmáticas que conferem uma aparência “pilosa” às células. Essa condição é de 4 a 5 vezes mais comum em homens e representa cerca de 2% de todas as leucemias, com a […]

Leitura: 3 min

Classificada como uma neoplasia mieloproliferativa, a leucemia mieloide crônica (LMC) afeta principalmente adultos, ocorrendo com maior frequência entre os 40 e 50 anos. A LMC é uma doença hematopoiética clonal, que envolve uma translocação cromossômica específica conhecida como t(9;22)(q34;q11), resultando no cromossomo Philadelphia (Ph). Esta translocação gera um gene de […]

Leitura: 4 min

A Síndrome Hemolítica Urêmica (SHU) é uma condição rara, mas grave, que afeta principalmente crianças pequenas. A SHU é mais frequentemente causada por infecções bacterianas, particularmente pela verotoxina produzida por diversas cepas de Escherichia coli. Esta condição causa danos ao endotélio, resultando em uma série de eventos como adesão e […]

Leitura: 4 min

A leucemia de grandes linfócitos granulares (LGLG) é uma condição rara e crônica caracterizada pela proliferação anormal de linfócitos T ou linfócitos NK (natural killer) grandes granulares. Os linfócitos grandes granulares (GLG) formam uma categoria […]

Leitura: 3 min

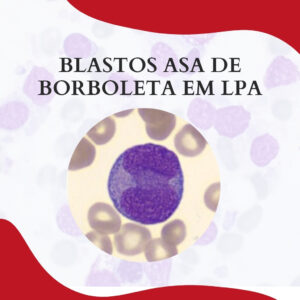

Normalmente, os núcleos dos blastos têm uma forma arredondada e, à medida que as células amadurecem, a forma do núcleo pode mudar, dependendo da linhagem celular. Contudo, é possível encontrar núcleos bilobulados, destaque para a leucemia promielocítica aguda (LPA), um tipo de Leucemia Mieloide Aguda(LMA), onde é possível encontramos os […]

Leitura: 3 min

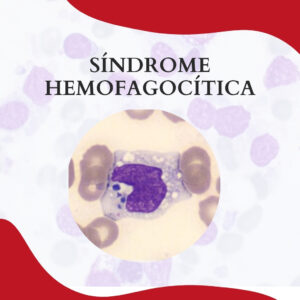

A síndrome hemofagocítica (SH) é uma condição séria desencadeada por uma hiperativação na resposta imunológica que desencadeiam a ativação generalizada de macrófagos levando a um processo inflamatório agudo grave e rapidamente progressivo. Há duas formas dessa síndrome: A primária, causada por mutações genéticas que afetam a função das células TCD8 […]

Leitura: 3 min

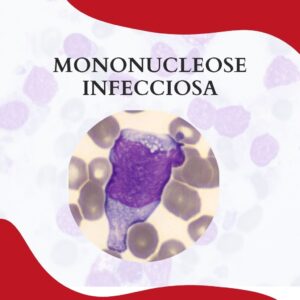

A mononucleose infecciosa é uma enfermidade febril aguda, contagiosa, provocada pelo vírus Epstein-Barr, que afeta predominantemente pessoas com idades entre 15 e 25 anos, a taxa de mortalidade é baixa, sintomas variam de leves a graves. Os sintomas devem se manifestar após um período de incubação de uma a duas […]

Leitura: 3 min

Significado Clínico Os grânulos dos granulócitos constituem em estruturas fundamentais para a função dessas células. O neutrófilo é dos granulócitos, a célula de maior representatividade e com funções mais claras e estabelecidas. Assim, mais especificamente para célula, a granulação tem maior destaque. Os neutrófilos possuem 4 tipos de grânulos, sendo: […]

Leitura: 2 min

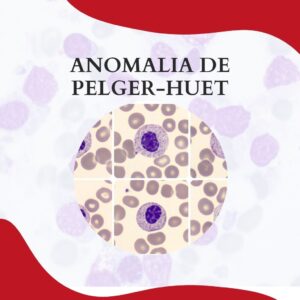

A Hiposegmentação dos Neutrófilos A Anomalia de pelger-Huet é uma anomalia benigna onde os neutrófilos apresentam núcleos hipossegmentados, ou seja, com menos lobos do que o normal. Além disso, os pacientes não apresentam sintomas, já que a anomalia não afeta a função imunológica dos neutrófilos. A APH tem caráter autossômico […]

Leitura: 3 min

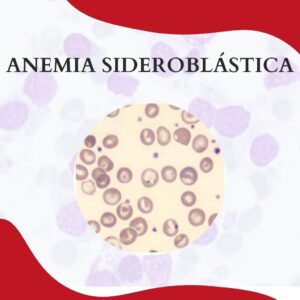

A anemia sideroblástica é uma anemia refratária caracterizada pela presença de “sideroblastos em anel” na medula óssea, que são eritroblastos com acúmulo de ferro sob a forma de grânulos dispostos ao redor do núcleo. Isso ocorre devido à incapacidade dos eritroblastos de incorporar o ferro ao grupo heme, provocando o […]

Leitura: 3 min

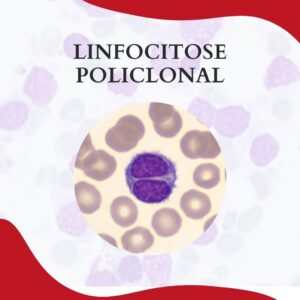

A linfocitose policlonal persistente de células B (LPPB) é uma condição rara, documentada pela primeira vez em 1982, que é mais comum em mulheres fumantes. Esta condição é caracterizada por um aumento generalizado de linfócitos […]

Leitura: 3 min

No complexo universo das células sanguíneas, os basófilos são frequentemente obscurecidos pela atenção concedida aos seus companheiros mais proeminentes, os neutrófilos, linfócitos, monócitos, ou mesmo os eosinófilos. No entanto, essas pequenas células desempenham um papel […]

Leitura: 3 min

A leucemia linfoide aguda (LLA) é a neoplasia mais frequente na infância, constituindo cerca de 30% de todas as leucemias agudas pediátricas. Como em qualquer doença neoplásica, a sequência de eventos que levam à transformação da malignidade de uma célula é multifatorial. No caso da LLA, esses eventos são produzidos […]

Leitura: 3 min

A leucemia de células maduras As leucemias, como a leucemia linfóide crônica, surgem de alterações genéticas em uma célula precursora específica, podendo ser uma única mutação ou várias, que levam à ativação de um gene causador de câncer ou à supressão de um gene que normalmente inibe o crescimento celular […]