A gravidez provoca uma reorientação significativa nas propriedades fisiológicas e anatômicas da gestante, resultando em alterações nos componentes sanguíneos. Esse estado gera uma pressão considerável sobre o organismo, tornando essencial a compreensão das alterações fisiológicas que ocorrem no sangue para interpretar corretamente a necessidade de intervenções terapêuticas.

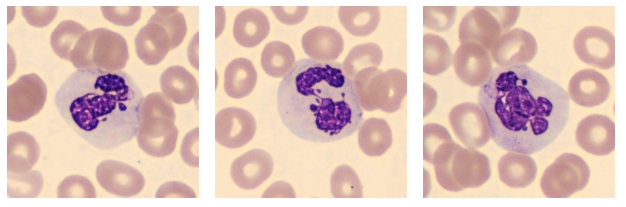

Certamente, indicadores hematológicos, como a contagem de eritrócitos, os níveis de hemoglobina e o hematócrito, costumam diminuir drasticamente a partir do segundo trimestre de gestação, e essas variações não podem ser analisadas sem considerar os impactos fisiológicos da gestação. Além disso, há uma supressão da função imunológica, tanto humoral quanto celular, à medida que o corpo materno adapta-se para acolher o feto, o que torna ainda mais complexa a avaliação e a intervenção durante este período.

DEFINIÇÃO

A anemia é um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo, afetando principalmente mulheres, crianças e pessoas em condições socioeconômicas desfavoráveis, com destaque para os países em desenvolvimento.

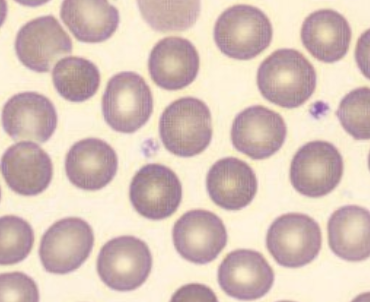

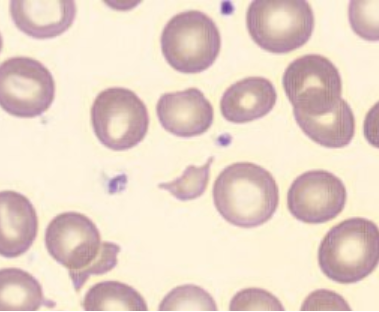

Essa condição é caracterizada pela redução da hemoglobina (HB) no sangue, podendo ser causada por diminuição na produção, aumento da destruição dos eritrócitos ou hemorragias. A redução pode culminar em deficiências nutricionais, como ferro, vitamina B12 ou folato, ou ainda de problemas na medula óssea ou doenças crônicas. A nível mundial, cerca de 50% da população que encontra-se nesse processo gestacional apresenta quadro anêmico.

A forma mais prevalente é a anemia ferropriva, causada pela carência de ferro, que resulta na diminuição da hemoglobina, afetando a capacidade de transporte de oxigênio aos tecidos. Em gestantes, estima-se que 41% sofram de anemia, com metade desses casos sendo ferroprivos.

Além disso, gestantes adolescentes estão ainda mais vulneráveis, pois seu organismo precisa de mais nutrientes para sustentar tanto o seu desenvolvimento quanto o do feto que está sendo gerado.

ANEMIA FERROPRIVA NA GESTAÇÃO

Esse tipo de anemia trata-se de uma das principais deficiências nutricionais no mundo, com alta prevalência em diversas populações. Durante a gestação, além da expansão do volume sanguíneo, há um aumento na demanda de ferro para suprir as necessidades do feto. Poucas mulheres iniciam a gestação com estoques adequados de ferro, o que aumenta os riscos de mortalidade materna e infantil.

Durante a gestação, o volume sanguíneo da mulher aumenta para fornecer oxigênio adequado ao feto em crescimento. Este aumento resulta em maior demanda por ferro, principalmente a partir do segundo trimestre, quando a necessidade de ferro para o desenvolvimento fetal é mais significativa.

CAUSAS DA ANEMIA FERROPRIVA NA GESTAÇÃO:

As principais causas de anemia ferropriva na gestação incluem:

Aumento das necessidades de ferro: A gestante precisa de cerca de 27 mg de ferro/dia, com maiores exigências em gestações múltiplas ou de alto risco.

Baixo consumo alimentar de ferro: Dietas inadequadas, com pouca ingestão de alimentos ricos em ferro, como carnes e leguminosas, contribuem para a deficiência.

Perdas de ferro: O aumento do volume sanguíneo e hemorragias leves durante a gestação podem reduzir os níveis de ferro.

Distúrbios gastrointestinais: Problemas como má absorção ou uso excessivo de antiácidos dificultam a absorção de ferro, agravando a deficiência.

SINAIS E SINTOMAS

Os sintomas da anemia ferropriva podem ser sutis, mas são importantes para o diagnóstico precoce. Gestantes com anemia ferropriva podem apresentar: cansaço excessivo, fraqueza, palidez, dificuldade de concentração, falta de ar, tontura, dores de cabeça, baixo apetite. Em estágios mais graves, a anemia pode aumentar o risco de complicações durante a gestação, como parto prematuro, baixo peso ao nascer e até mesmo risco aumentado de morte fetal.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da anemia ferropriva é feito com base em exames de sangue. A dosagem de hemoglobina e hematócrito são os principais exames utilizados para identificar a anemia. Para confirmar a deficiência de ferro, pode-se realizar testes adicionais, como a dosagem de ferritina, ferro sérico e capacidade de ligação do ferro. O valor de hemoglobina recomendado para uma gestante é de 11 g/dL. Quando esse valor é inferior, a gestante é considerada anêmica. A anemia ferropriva é confirmada com a baixa dos níveis de ferritina, que é a principal proteína de armazenamento do ferro no organismo.

CONCLUSÃO

A anemia ferropriva é uma condição tratável, mas que exige atenção especial durante a gestação. A prevenção e o tratamento adequado são essenciais para garantir a saúde da mãe e do feto. O acompanhamento médico regular, a suplementação de ferro e uma alimentação equilibrada são as melhores estratégias para prevenir e tratar a anemia ferropriva na gestação.

A IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA LABORATORIAL

Se você busca aprofundar seus conhecimentos sobre anisocitose e outras condições hematológicas, além de aprimorar suas habilidades analíticas, investir em uma pós-graduação é uma excelente opção.

A Pós-graduação em Hematologia Laboratorial e Clínica foi desenvolvida para profissionais que desejam se destacar no mercado, com um conteúdo atualizado e voltado para a prática. Oferecemos aulas 100% online e ao vivo, com flexibilidade para conciliar com sua rotina. Nosso corpo docente é formado por especialistas renomados, referências nas suas áreas de atuação, garantindo uma formação de excelência.

Com uma metodologia que integra teoria e prática, o curso proporciona uma imersão completa na rotina laboratorial, preparando você para ser uma referência no campo da hematologia.

No Instituto Nacional de Medicina Laboratorial, nosso compromisso é transformar você em um profissional altamente capacitado.

Toque no botão abaixo e conheça a pós-graduação em Hematologia Laboratorial e Clínica.

Referências:

LOTE, Joana Marta Fernandes. Alterações hematológicas na gravidez. 2012. Dissertação de Mestrado

TEODORO, Lucimara et al. Avaliação da anemia gestacional no contexto da gestante domiliciante de zona rural. Brazilian Journal of Health Review, v. 2, n. 2, p. 1151-1171, 2019.

LINDOSO, Luciana Gomes Ferreira. A importância do pré-natal na prevenção de ocorrência da anemia ferropriva gestacional. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 8, n. 8, p. 58-68, 2022.