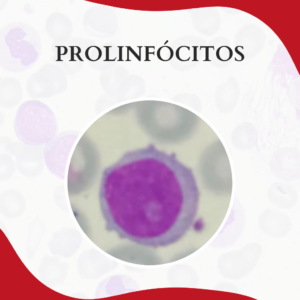

Prolinfócitos: explorando suas características

Leitura: 3 min

Na sequência maturativa, os prolinfócitos são as células intermediárias entre os linfoblastos e os linfócitos. Em condições fisiológicas e em casos de linfocitoses reacionais, não se devem encontrar estas células no sangue periférico. A presença […]