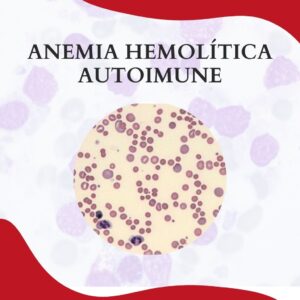

ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOIMUNE POR ANTICORPOS FRIOS E QUENTES

Leitura: 5 min

A hemólise dos eritrócitos devido à ação de anticorpos contra sua membrana, é uma das principais causas de anemia hemolítica por fatores internos aos próprios glóbulos vermelhos, denominada anemia hemolítica autoimune (AHAI). A produção anormal […]